1911年12月20日,孙中山先生搭乘英国“丹佛”号(DEVANHA)邮轮到达香港。12月25日晚,邮轮从香港抵达上海的吴淞。第二天清晨,中山先生随英国公司轮船先到浦东码头,这是有史料可考的中山先生第一次踏上浦东大地。对此,《申报》记者作了具体报道。在《孙中山到沪矣》一文中称:“孙中山先生暨胡汉民都督等十余人於初六日晨搭英公司轮船抵沪,称由黄中央、谢蘅牕、陈根香三君向宁绍轮船公司借江利轮船,於初五晚开至吴淞欢迎。翌晨随英公司船进口停泊浦东码头,即由三君接上江利轮船,驶至三马路海关码头上岸。其时中西人士手提快镜摄影,并脱帽致敬者甚多。孙先生即乘汽车至哈同花园用膳,一时车马盈门,甚为热闹。黄副元帅暨伍外交长与各都督亦均往见,颇开欢洽。”当时的浦东还是一片沉寂农田与仅一江之隔的繁华都市浦西形成了鲜明对比,开发开放浦东的宏伟蓝图已悄然构思于伟人心中。

(图1)孙中山抵沪登岸时留影 1918年5月4日第一次护法运动失败以后,孙中山辞去大元帅职务离粤转沪,在上海近两年时间里,孙中山在上海先后写成《孙文学说》和《实业计划》,连同1917年撰写的《民权初步》,合称《建国方略》,成为孙中山思想的主要组成部分,其中《实业计划》就提出了开发开 放浦东的畅想,透示出这位伟人强烈的爱国务实情怀和卓识远见。

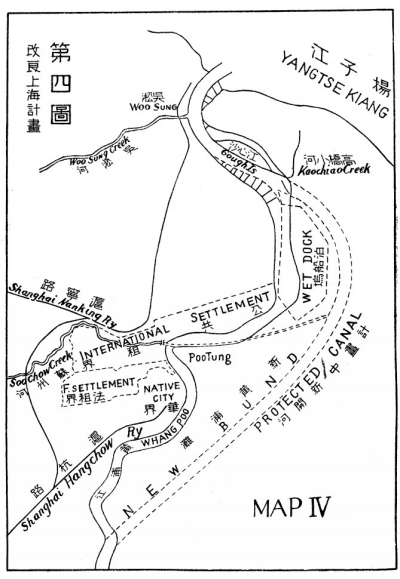

(图2)《实业计划》 在《实业计划》中,孙中山将发展交通作为发展实业的重中之重,规划建设了“如纽约港”那样的北方大港、东方大港、南方大港。他对东方大港的规划与设计有两种方案,分别为甲计划和乙计划。乙计划以上海为东方大港,港址选在浦东地区,并主张在浦东开一新河。孙中山先生希望“延长浚浦局所已开成之水道,又扩张黄浦江右岸之弯曲部由高桥合流点开一新河,直贯浦东,在龙华铁路接轨处上流第二转弯复于黄浦江正流会。如此则由此点直到斜对杨树浦之一点,江流直几如绳,由此更以缓曲线达于吴淞”。对于黄浦江填平后与新开挖河道之间的土地,按孙中山的设想:“此新河约三十英里之地圈入,作为市宅中心,且作为一新黄浦滩。而现在上海前面缭绕瀠洄之黄浦江,则填塞之以作广马路及商店地也。此所填塞之地,当然为国家所有,固不待言;且由此线以迄新开河中间之地,暨其附近,亦均当由国家收用”。改造上海港,开凿新的黄浦江航道、填塞黄浦江故道需要巨额资金,孙中山先生设想通过两个方面筹集,首先是对外开放,引进外资,当时正值一战刚刚结束,欧美等资本主义经济强国纷纷转向经济战线,积极在世界各地寻找新的投资方向和投资场所,当时的中国经济落后,但有着庞大的人口和巨大的市场,无疑是其投资的最佳场所,孙中山先生希望中国抓住这一有利时机,引进外国资本和技术。在城市土地为国家所有的大前提下,可以“授诸国际开发之机关所支配。”“其建造能为经济的,可以引致外国资本也”。其次利用地价上涨的收益。孙中山先生提出,对新黄浦江两岸进行有计划的建设,先在扩大的浦西土地上进行建设,以收取新增繁华地带的经济效益,后在浦东建设新住宅区。他指出,“在我计划,以获利为第一原则,故凡所规划皆应严守之。故创造市宅中心于浦东,又沿新开河左岸建一新黄浦滩,以增加其由此计划圈入上海新地之价值,皆须特为注意者也”。这便是孙中山在《实业计划》中提出以浦东开发开放为前提,规划建设东方大港的宏伟蓝图。

(图3)东方大港乙计划规划图 由于列强支持的北洋军阀和封建势力的盘根错节,加上国民党内部的纷争不息,中山先生实施开发开放浦东计划的宏愿未能在生前得以实现。中国共产党在建立新中国之后,始于近代中国的开发开放浦东之梦,才真正成为现实。如今的浦东已基本形成以现代服务业为主体、战略性新兴产业为引领、先进制造业为支撑的现代产业体系,逐步发展为上海国际经济中心、金融中心、贸易中心、航运中心、科技创新中心建设的重要载体,身处可与纽约曼哈顿媲美的摩天大楼林立的陆家嘴,就会发现, 100多年前孙中山先生所说的“如果浦东发展到浦西的水平,那中国就不得了了!”已逐渐变为现实。中国共产党不愧为其“实业思想最忠诚最彻底的践行者”。 孙中山先生《实业计划》中的诸多经济思想不仅切合近代中国的国情和发展实际,其在“东方大港”计划中提出开发开放浦东的构想亦具有远见卓识,在当今浦东打造社会主义现代化建设引领区历史机遇下,重新审视孙中山先生开发开放浦东中的这些宝贵思想和理念,对于浦东成为国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略链接具有广泛而深刻的现实启迪。 (作者系上海中山学社社员,民革党员,上海国际机场股份有限公司高级工程师) |