1926年10月,武昌被北伐军接管后发生资本恐慌与群体性外逃。工人与纠察队向商民进攻,使“企业倒闭,资本家关门逃跑。”“商民顿陷重围之中,汇兑贸易货币等问题困难环生,民生之艰窘,为汉市开埠以来所未有。”最终导致半年多后发生上海资本集团与武汉国民政府的“宁汉分裂”。武汉的经济崩溃是典型的战后城市管控的失败案例。鉴于学界对北伐的研究较少从有产者角度考察,本文借助“国史馆”史料及回忆文献,对战后武汉逐渐崩溃作全景分析,以资殷鉴。 军事推进与有产者的关系 1926年8月25日,北伐军兵临武昌,陈嘉谟、刘玉春率残兵孤守待援。自此,城内外两方即开始筹划从有产者身上借款。对守城方而言,具有保卫自身资产的意识,如湖北省省长刘佐龙,鉴于唐生智军队入城劫掠先例,遂举出保境安民“鄂人治鄂”的口号,得到城内有产者支持。另一方面,城内有产者恐怕国民军入城后对资产洗劫,也主动对守城军以经济接援。

国民政府官员,1925年,广州。 攻城方更逐渐陷入经费困境。一方面,前方发行兑换券的准备金不足,寄希望靠汉口商会募款。因此,在僵持状态下商会成为双方谈判的中转站与战局的决定性因素。负责谈判的詹大悲与武昌商会磋商,商会的条件是“一、保全陈、刘等生命;二、拟由商会给资遣散部队;三、停止攻击三日。”这显然是武汉有产者的权宜之计。8天后,北伐军攻占汉口、汉阳,但两地经济仍不能活动。蒋介石要求武汉商会将吴佩孚残款120万交给其使用,然而10天内商会仅交15万元。故蒋介石认为武昌未克前,这笔经费极不可靠,而从他处借款也无从说起。战费要续筹三个月,方能免于支绌之虞。可见,能否争取到武昌有产者的支持,成为攻守双方力量对比的关键因素。 10月北伐军全面接管武汉后,但由扩军导致的财政危机始终未改善。12月,湖北政府每月收入只存150万元,支出却有1300万元。主要原因是无限扩军。国民革命军出师北伐时8个军,不到10万人,不足半年发展到近40个军130万人,军饷军需增加12倍之多,军队开支成了沉重负担。国民政府入城后没收并拍卖反革命分子的财产,更引发有产者的恐慌。12月,国民政府只得依靠鸦片税和厘金维持。此外,湖北、江西省政府则采取摊派强制性公债、银行贷款,独立印钞等维持。可见从根本上,北伐未能解决军事推进和资本支持的平衡关系。 武汉有产者的组织形态与恐慌 战后武汉陷入工商业停滞状态,不仅工人失业,而且政府缺乏税源,危及各项必需开支。武汉的商业形态为帮口模式,除却省内汉阳、武昌、黄州和荆州府的安荆帮,还有外省的山陕帮、南京帮、徽州帮和太平帮等,经济核心并非依靠现代工业与现代化工人。 汉口作为商业城市有三点需注意:一、汉口是依赖汇兑流通,交通便利、过客麋集而形成港口型城市,商务重心在于赁屋或住栈的字号。这种商业模式下,地方钞票一旦超发就会引起汇兑停滞,迅速丧失商业转运中心地位。二、汉口有产者与上海关系密切,当工会运动造成有产者恐慌,商号立即将大量资金存于上海钱庄,绕过国有银行体系。三、旧式商店往往是家族经营,老板与雇员之间并没有严重利害冲突。

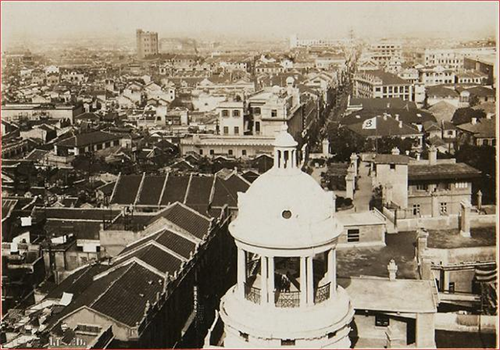

民国时期汉口通商后,高度繁荣,被誉为“东方芝加哥”,武汉三镇综合实力曾仅次于上海,位居亚洲前列。 有产者的恐慌首先来自商民协会。商民协会与商业运营关系不大,是属于配合党部对有产者革命动员的团体,其主要活动是游行与搞群众大会,又混入了大量挑货贩卖者。商民协会自成立起,引导商贩参加斗争,攻击商会首领,吸引会中较左倾分子打击商会权力来接管原有商会的会产,据此维持商民协会开销,并不断吸纳新成员,往往演变为商业内斗、攘夺权力乃至成为借机“诈取钱财”的工具。 除商民协会外,工会是更重要的革命组织。不同工会组织情况差异极大,如铁路工会难以深入群众;海员工会存在各帮派同乡观念,容易内部分化;码头工会则存在青红帮及秘密结社,极易被人利用;纺织工会成员多为女工和童工,因此工会建设初期即极为混乱。《大公报》称工人运动“千百成群,整队游行者,亦日必数起。”“无论男女,工作何业,已成‘无工不组会,无会不罢工’之时代。”乃至出现妓女工会、房客工会、摊担工会等各种混乱组织,也就埋下巨大的隐患。 工潮对产业的全面冲击 国民军攻占武汉前,武汉仅有基层工会30个,1927年1月发展到274个,会员31万人。仅1926年10月至1927年4月,工人罢工达300多次。基层党组逐渐无法控制,“一般流氓讼棍及反动分子,常欲混迹其中,或把持工会,或藉名敲诈,或煽起斗殴。”湖北省总工会秘书长刘少奇称,当时工会俨然是第二个政府,而且权力有时超过正式政府,旧帮派趁势混入激进的革命团体,在左倾舆论中,加剧了城市的停顿与混乱。当时经常发生企业内部相互争斗,由此武汉的经济急速崩溃。有产者出于对罢工工人及其支持者的恐惧,开始关闭工厂和商行,这导致更多的人涌向街头。由于生产下跌,已不能得到维持政权所需的收入。商业往来几乎濒临断绝,外贸通道被切断,城里的原料、燃料和食品日趋短缺。实际情况往往脱离表层工人争取利权的行为,演变为奸诈和互害型的社会,全不适合现代商业运转。汉口的情况更不乐观,如运输公所报告:“店员行动,无在不与店东为仇,无在不与现行保护工商业者中小商人及小资产阶级政策大有危害。”“店员嫖赌酒抽无所不为”,显然假借革命的名义致使秩序颠覆。

国民革命运动中出现谣传“千名妇女裸体大游行” 对商家而言,以往经济困难可以缩小营业,以免亏蚀,现在无法自由解雇店员、转移资本,则完全是从未遭遇过的情况。竭泽而渔的革命口号,使得工会运动在疾风骤雨中为工人争取到可见的利益,但是旋即面对的则是停工、失业和经济危机。资本丧失持续运转的环境,有产者也就只能选择逃离。汉口30万工人失业,武汉地区的税收较过去低落四分之三。12月,白崇禧、陈公博给蒋介石发电报称,汉口工会在租界游行,外人疑政府无力制止,水兵均上岸设沙包安电网,外国军舰在汉停靠。俄方称英法将增加三倍的海军军力,英国更欲鼓动中外工厂同时停工,称工潮如果不能解决则商行、银行同时停闭。苏联军事顾问切列潘诺夫指出罢工的消极面:“小企业开始大批倒闭,导致武汉政府在经济和预算方面的混乱。”可见,城市恢复阶段采取错误的群众动员、内宣策略与经济方案,必将导致政府的合法性危机。 金融崩溃与资金外流 武汉金融危机最重要的表现是因国民政府超发钞票引起的挤兑风潮。1926年前,武汉各银行据准备金发行的汉钞总量约3000万元。国民政府为弥补军政费用和财政赤字,发行了大量的“大洋券”“兑换券”。到1927年4月,中央、中国、交通三大银行汉钞发行总量已高达8450余万元,远超其准备金额,严重扰乱了市场。苏俄顾问巴库宁1927年1月15日到2月18日的记录,可以发现武汉金融市场先后出现了以下危机: 一、武汉国民政府正在筹设自己的中央银行,还准备发行900万元国库券公债。二、汉口外币越来越难于兑换。三、政府开始实行新的房产税,增加商店营业税。四、蒋介石向武汉资产阶级借走了300万元“私人借款”。五、湖北、江西、湖南和广州每月上交400万元国民政府预算,可是军费和行政开支却要1700万元。六,上海交易所里引起惊慌。股票下跌,英镑对中国银两的比价、黄金对白银的比价均下跌。七,大阪、京都和神户商会对上海局势感到不安,准备“采取适当措施维持上海及其附近地区的和平与安宁”。八,大米运不进来,米商进行投机倒把,米价上涨了60-75%。

民国时期武汉发达的航运网络 1927年3月宁汉分裂给脆弱的武汉财政一记重击。4月17日,汪精卫认为应将现金集中银行,维持纸币信用。当天即禁止现金出口,并且发布条例,只允许中央、中国、交通三行的纸币流通市面,其他银行一律应将所持有的钞票和现银换成三行纸币,同时禁止现洋现银出口。集中令下达后,武汉全市陷入恐慌,钞票每天贬值,一周内日用品物价上涨50%,其他商业均关门歇业。这纯粹是前期工会运动激进化,有产者已对政府丧失信任,因此想方设法将资本变现。同时,上海也有人以低价收买汉口钞票,运往武汉购买土货,贩运上海套现。这就导致汉口的资本天天流出,结果使汉口经济不能维持。上海、北京、天津等地相继宣布与汉口断绝一切金融关系。直至8月底,武汉国民政府为抢救“汉钞”信用,决定将发行量最大、信用最差的中央银行“汉钞”设法予以兑现,并首先开兑铜元,孰料半个月内价值竟迅速下跌70%。9月下旬,在三行“汉钞”急剧贬值下,人们开始公开拒用,至此,中央、中国、交通三行“汉钞”信用完全崩溃。 粮食危机与救济政策失效 武汉的口粮依靠湖南每天运米5000担、江西运米300担,方能维持军民日需。由于军队购米多使用国库券,江西买米只收现洋,拒收汉钞。湖南办米,仅中国、交通两银行发行的钞票折价后可暂用。除米粮外,还有燃料问题,此前用煤依靠日本每月输入6万吨。武汉经济紊乱后,日本要求支付现金,由此就被迫中断,转为依靠京汉铁路向德国商人订购,而德商要求在上海交款。无奈下只能转为依靠萍乡运煤,每天只有1000吨。煤油由于湖南激进的反帝行动导致煤油输入中断,存货仅维持三月之需。可见,商业中断的背后都源于金融市场的混乱。 1927年4月30日,当局认为最重要是谋求商业恢复,同时对社会底层工人给予救济,采取的措施大体可分四类: 一、“由政府收回武汉各种公共财产,如祠堂、庙宇、善堂等,以其收入作失业救济费”,将善堂协会的财产以半强制的名义移交总工会,充当政府方的救济。二、强制各工厂、店铺抽收失业救济金,用汲取基层的方式筹钱充作救济所用。三、增加各种烟纸捐税、房屋捐税,以失业救济金附加税的名义直接征收。四、紧急进行舆论方面的引导,认为容纳商业资本才能发展国民革命,并强调反帝“并非要恢复从前闭关政策要使外国人绝迹于境内”,“不保护商业则势必增加失业工人,货品缺乏,于国家财政及社会生计均蒙不利。” 可见,诸种措施并未提供任何有力的救济方案,不过是汲取以往社会积累的资源,借此维持秩序的运转,实质是不得不承认前期过度政治运动对经济扰乱的错误。湖北全省总工会采取更直接粗暴的措施希望稳定局面,如严饬各商店行号一律照常营业,不得有拒绝、抵制并闭籴行为;速令全体工友对全市的各处的谷米杂粮进行调查,集中“收集”供给武汉民食;限制藏米行为,凡购买米一担以上须得到党部证明;强制要求已经信用破产和急速贬值的中央、中国、交通三银行的钞票一律通用,不得拒绝。以上措施不过是寄希望以暴力强制的手段来遏制有产者在灾难时自发的应对行为,结果只能是加剧经济的恶化与普通民众的恐慌。 结语 总观武汉当时情况,有五方面彻底消耗了城市的动力。一、工会以清理逆产的名义强制接管工厂,政府任意摊派公债再加上反动派的造谣恐吓,使有产者彻底放弃投资而使得商务停止。二、政府发行无法兑现的纸币,必然导致当地的原有资本隐藏或移流他方。三、革命分裂和城市危机导致交通阻滞,货物和原材料不能运输,物流费用增加进而使得生产成本倍增。四、农工商业的破产本身也导致日常购买力锐减,再次加剧经济萧条。五、当危机发生后,继续使用粗暴直接的手段强制汲取基层资源,集中分配,看似是全民动员的方式,实际加剧了有产者乃至普通民众的恐慌。 因此短短几个月间,有产者持续携带资本外逃,最终导致国民党内左右派系分裂,武汉国民政府仅维持不到一年即全面崩溃,以鲍罗廷为核心的共产国际在中国的战略全面收缩,连带着国共第一次合作局面也宣告瓦解。 尽管传统观点认为武汉的经济危机是蒋介石反革命势力导致,但是共产国际的鲍罗廷清晰地观察到,蒋介石势力不断的增强恰恰来自于武汉的左倾激进行为。刘少奇也认为武汉问题纯属“中国革命工人运动初期的表现,幼稚的表现,流氓性带得很重。流氓组织在工人中的长期存在,也影响工人运动,一旦工人得到解放以后,他们就随心所欲的无所顾忌的,不顾及将来与前途的行动。”事实上,也正是武汉经济被扰乱,导致蒋介石更倾向于尽快东征占领上海,建立独立的财政基地,而非继续北伐。更重要的是,武汉有产者向蒋介石提供借款,想把赌注压在能够带来“安定”的人身上。因此,当上海获得有产者的归附,逃离武汉的资本必然催生了封锁武汉的局势。可见,政府运营、有产者权利、税收政策是紧密关联的体系,正是对大城市有产者政策的失当,导致既有的革命成果尽数丧失,政权也就陷入合法性危机。 (原载《近代中国》第34辑,原文2万余字,有删节) |