抗战胜利后,对沦陷区民族工业的接收显得尤为关键,国民政府战后接收演变为各股势力相互折冲的修罗场,各类显性与隐形要素,成为“别具一格”的抗战遗留问题。 本文选取大生公司作个案考察,重点探讨代表国民政府的接收负责人与大生公司高层之间的互动与博弈,厘清战后接收大生公司的历史图景,解析政府与绅商间的复杂关系和国民党的政治生态。 大生公司的战时困境与战后处境 1937年3月17日,南通沦陷,大生公司以债务问题将所有工厂、设备等悉数“抵押”给德国蔼益吉(AEG)电气公司,成为“德产”,借助战时德日同盟关系,暂时抵御了日方的侵占。然而,随着日方强行与大生公司展开“合作”谈判的失败,加上“德产”真相暴露,1939年3月2日,日军对大生公司实施“军管理”,直至1943年7月28日解除并“发还”。 然而,即便“发还”,大生公司也无法摆脱日汪伪政权管控,很有可能被日方视为“不能生产之废铁,正好征用”的厄运。因而,为寻求生存,代理董事长陈葆初等高层选择与日汪“合作”,于10月走上交换代纺之路,直至抗战胜利。 1945年8月1日,国民政府行政院颁行《收复区处理敌产应行注意事项》,强调“收复地区县、市政府应于开始执行职务时,即指派专人清查敌产,并依照敌产处理条例切实办理,电报敌产处理委员会。”从表面来看,国民政府于抗战行将胜利之时,已即将着手接收沦陷区敌伪资产。

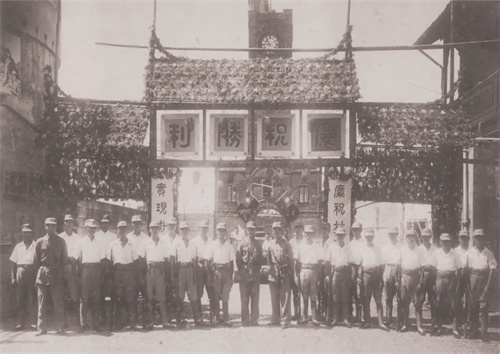

大生一厂庆祝抗战胜利搭建的胜利之门 对于大生公司而言,无论是遭受日本“军管理”,或是1943年10月—1945年8月间被迫交换代纺,均可证明大生存在与日汪“合作”的既定事实,难逃敌伪资产的罪名。对于国民政府而言,出于首都南京复员的政治意义,接收江苏省敌伪资产显得尤为关键,不仅能为国民党重塑执政权威提供经济基础,更可向沦陷区绅商及民众宣示正统性,极具典范作用。 国民政府的接收进程 1945年8月,“经济部指定洪兰友负责办理,推派[陆]子冬到沪接收。”洪兰友于1933年作为官股代表进入大生公司董事会,1935年成为国民党第五届中央执行委员。陆子冬1935年起任江苏银行总经理,当选为大生公司官股董事。二人都是国民党CC系。 由洪与陆代表政府接收大生公司,不仅带有向绅商彰明政府威权的意味,更有“奉CC之命,准备把大生接收过去作为CC派党务资源”的意味。 9月15日,陆子冬抵达上海,前往大生公司总管理处,“先以董事资格召集一、三两厂董监联席会议,陈葆初未到,而函请辞职。”各董事均无异议,“公推陆子冬代理董事长并组织临时管理委员会(以下简称临委会),代理总管理处处长。” 陈葆初因有资敌之嫌,为求自保,只有主动请辞交出权力,或许能侥幸逃脱战后追责。 9月19日,临委会召开第一次会议,决定“指派要员分赴一、三厂,分别查验厂存花纱,造册报会”。 10月24日晚,临委会讨论了大生各厂接收工作。大生副厂、电厂因没有敌伪资产,接收较为顺利。一厂因敌伪资产混乱、三厂因形势复杂而接收不顺。尤其是地处海门县的三厂,成为地方政府“重视”的对象。

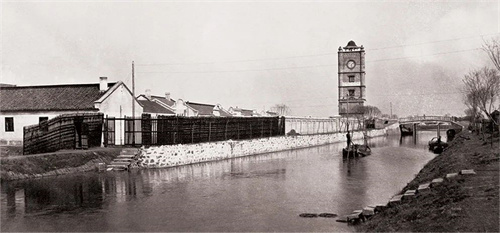

位于南通海门的大生三厂外景 海门县政府复员后,县长潘焘率各部门驻于三厂,造成形势混乱、接收困难。“潘县长率大队部属办公于厂,已垫款三四百万,现虽离厂,而此后庞大用费仍须指责于厂,又补给会函请以棉花向厂交换代纺棉纱。”陆子冬与临委会面对三厂情形,无奈感叹:“总以县署离厂使厂复工为妥,县政与厂务实互有相赖相需之处。”临委会与县政府嫌隙频生,接收三厂障碍重重,加剧了政商关系的恶化。 为顺利接收,陆子冬提出:“代纺不宜开例,宁可酌为捐款……不妨提出棉纱为抵。”陆子冬之意以利益上的牺牲换取地方政府的“取纱”顺利,从而达与地方保持良好关系之目的。 经陆子冬及临委会作一定程度的退让,三厂最终完成接收。从接收过程来看,政商间的矛盾难以调和,致使陆子冬处境尴尬,并且政令在各级政府内部无法有效的上传下达,可见派系林立,各股势力之间相互掣肘,产生不良影响,战后接收存在失序与失范。 大生公司敌伪资产数量不少,可以侧面反映其留守沦陷区与日汪“合作”程度之深。接收大生,不仅牵涉洪、陆二人复杂的立场问题,更引发多股势力对大生及其资产的争夺,中央与地方矛盾凸显,对战后接收产生负面效应,甚至促成政商之间的对立局面,迫使绅商采取因应之策,确保自身利益与事业损失最小化,政商关系变得敏感且脆弱。 绅商因应与最终定论 接收完成后,国民政府要对大生公司作出是否敌产的最终定论。大生公司如果被定为敌产,政府便有正当理由将其没收,归为“国产”;如果未被定为敌产,绅商则有正当理由申请复工,大生依旧属于“私产”。 陈葆初作为战时大生公司的实际负责人,理应难辞其咎,然而他利用权钱交易,借助自己的交际能力,在很大程度上影响甚至改变了接收结果与最终定论,帮助大生脱离险境。 在临委会接收大生公司之际,陈葆初与陆子冬等政府代表进行权钱交易,似乎达成了某些协定。连接起双方交易的桥梁,便是陈葆初与日汪“合作”交换代纺时期获得的棉花、棉纱等巨额利益。 建国初期对大生公司的“隐匿敌产”展开清查,查明陈葆初隐匿、侵吞数批棉纱、棉花:“尚有棉花6330.45市担……计分5196.22市担及1134.23市担两单,另有棉纱2000件以上为人侵吞。”这批 “隐匿敌产”,很有可能在接收过程中发挥了“特殊”作用,并对接收结果与最终定论产生重要影响。 经查明,国民政府在接收中敷衍了事,甚至连“接收后原存大生公寓之账册、凭证颇多”亦未发现,直至1951年由新中国政府清估大生各厂资产前夕被销毁。从这点来看,国民政府的战后接收流于形式与表面。还可以看出贿赂、假账、敷衍、形式化等共同构成了接收过程,陈葆初就是通过权钱交易,不仅使得大生公司逃脱敌产定论具备特殊的“合理性”,更确保了自己个人利益的延续。 关于陈葆初隐匿花纱的具体数额,经查明陈葆初“售与伪中储行廿支棉纱700件,栈单卅纸计棉纱500件……总价为伪中储券101.5亿元。伪中储行所交价款则仅有现钞58亿元,其余为伪中储行本票43.5亿元。当时陈葆初在上项纱款中仅以本票18.5亿元交大生……大生临时管理委员会接收敌伪物资之始时,陈葆初复交出伪法币908万元(合中储券18.16亿元)。”这便意味着尚有价值中储券64.84亿元的花纱等被陈葆初隐匿,为他卸职离开大生公司逃避国民政府追责具备了经济上的保障。 1945年11月29日,接收委员陆子冬等编纂《接收大生纺织公司总报告书》,呈报江苏省党政接收委员会。陆子冬以“大生董事会压于敌铁蹄之下,失去运用职权能力;公司未曾在南京伪政府领照注册;公司股票未曾加入伪交易所买卖;公司官股未流入市场”,对大生公司作出不划归敌产的最终决定。 洪兰友与陆子冬虽代表政府接收大生公司,有自己的考量与构想,国民党派系斗争的顽疾在一定程度上影响了最终定论,更引发接收后的政商博弈。多种因素合力作用下,国民政府战后接收大生公司以其未被定为敌产而收场,看似皆大欢喜,实则暗潮涌动。 接收后的政商博弈 接收完成后,大生各厂先后复工。洪兰友与陆子冬准备借接收之机获得大生公司的经营权,不仅带有政府“强征”地方私产的意味,更能将大生充作国民党CC系参与派系斗争的经济基础。同时,大生公司董事张敬礼,兼具地方绅商与南通张氏家族代表之双重身份,准备出面应对洪、陆二人,政商博弈随即展开。 张敬礼系张謇三兄张詧的第四子,生于1911年,24岁时接替张孝若当选为大生公司董事,任大生总管理处产业组组长。

张敬礼 大生公司股份可以分为公股与私股,公股占资本总额比重过半。因国民政府未对所持公股作权利要求,均按股金逐年提取官利。换言之,大生公股股份多,股权少,私股股份少,股权多。可以说,这场政商博弈的关键所在,便是洪兰友、陆子冬与张敬礼之间的股权之争。 洪兰友与陆子冬将握有不少私股的杨管北与严惠宇拉入其中。杨管北跟随杜月笙多年,是大达内河轮船公司总经理,严惠宇是大生公司董事,有杨、严二人的助力,洪、陆决意赢下股权之争,甚至已经部署好未来的经营计划:“洪任一、三两公司董事长,陆任两公司常务董事,组织一、三两公司联合办事处,陆任联合办事处总经理兼一公司经理,张敬礼任一公司付〔副〕经理,张文潜任三公司经理。” 与此同时,张敬礼亦在行动。由地方人士组成的中小股东与张家渊源深厚,不愿看见大生公司就此沦为政府所有,更不愿看到大生公司被国民党CC系把控,进而导致个人利益受损。并且,“大生的老职员为了保持自己的职位,对张敬礼也表示一致拥护。”张敬礼收获了大生公司中小股东与老职员的拥戴和支持,形成较为扎实的根基。此外,经济部部长翁文灏则对国民党内的派系斗争厌恶已久,加上江苏省主席王懋功也不属于CC系,无形之中为张敬礼“借翁压洪”减少阻力,更昭示政府内部党争纷沓、相互倾轧之甚。 张敬礼通过翁文灏秘书,以利益相赠,换取翁文灏的支持,获其特批,将临委会接收的敌伪存纱200件划入“张季直手创教养事业复兴委员会”,充作经费。张敬礼亦合理利用大生公司的股权规定,采用子女、家属姓名或化名分散购买大生公司股票。张敬礼考虑到陈光甫也是大生公司的官股董事,遂“邀请陈光甫、钱新之二人参加[股权之争],作为两公司董事长的后备人选”,借助陈、钱二人在上海金融界举足轻重的地位与影响力,共同助自己赢得这场关系到经营权归属的股权之争。 据张敬礼女儿张宁武回忆:“父亲利用大生公司章程有关‘股’与‘权’分级递减的规定……以张氏仅拥股7.5%的股额,号召并争得了50%以上的控股权,保持了大生纺织公司虽有官股而官不掌权的传统。”在1946年大生一公司与三公司股东大会上,张敬礼以16373股权位居股东首位,顺利当选为首席董事,赢下经营权之争,张家在大生公司高层的话语权威与统治威信开始逐步恢复。 结语 战后接收大生公司存在非典型的一面,主持接收事宜的洪兰友与陆子冬,既代表国民政府,亦是大生官股董事,兼具政府与企业双重立场。特别是陆子冬,作为接收实际负责人,往往在国民政府与大生公司之间举棋不定,也就为陈葆初等大生高层绅商作因应之策提供便利条件。并且,接收过程中大生公司最高权力机构——临委会,其人员构成多以大生高层绅商为主,某种意义上降低了接收的合法性与正当性。正因如此,大生公司的政商关系显得尤为敏感且脆弱,从接收前的外在对立演化为接收完成后的内在融合。如是说,战后接收大生公司,兼具共性与异性,可以在一定程度上剖析战后国民党的政治生态与绅商的心路历程。 (本文原载《近代中国》第34辑,1.8万余字,有删节) |