抗战爆发后,日本侵略者极力摧毁沦陷区教育文化机构,从1931年1月到1938 年8月,先后有91 所高校遭到不同程度破坏。国民政府将战区学校迁移至其他安全区域,不少学生未能及时随校迁徙,当局便允许他们在就近学校借读,从而产生大量借读生。 抗战初期国民政府对沦陷区大学生借读教育 九一八事变后,由于东北各大学因战乱相继停课,奴化教育大肆盛行,致使东北失学大学生纷纷逃赴京、沪、平、津等地请求教育救济。同时,东北各校也向相关高校请求给予本校学生暂时借读。对此,北京大学等“咸表欢迎”。10月16日,教育部要求东北各高校依照各学生科系年级,“酌就平津公私立各大学各学院现有科系分别支配,迳与各该校院接洽,无庸由部指定。” 而后,东北学生继续入关,多达2万余人,仅大学生就有几千人。对此,教育部拟定收容东北失学学生办法,通饬国内公私立大学遵办,并要求凡属辽吉黑三省学生“准豁免学费一学期以资救济”。此外,政府又对各蒙旗的失学大学生,按东北失学学生待遇办理,关内其他学校也积极收容流亡学生。 一二八事变后,上海失学大学生增多,教育部订立淞沪大学借读办法,请求借读者除上海战区学生外,北平、东北各地学生也陆续申请。12月4日,中山大学校长邹鲁称因上海战事,该校设特别旁听生以收容。最终由于各种因素制约,该校多数学生的借读问题未能得到有效解决。 沦陷区失学大学生不断增多,各相关机构制定系列借读规章以便学生借读。浙江大学订定《暂收临时借读生办法》,指出各公立或已立案之私立大学学生,因军事关系本学期可在该大学借读,称为临时借读生。地方当局也对沦陷区学生进行各种救济。 1932年3月1日,湖南省教育厅命令省内各大学尽量收容回湘学生借读,鉴于各学生原有学籍又允许免试入学。至3月20日,前往湖南大学报名借读者达160人,最后决定借湖南大学部分公物开特设班,以方便学生借读。同样,安徽省曾饬本省各校对沦陷区来请求借读学生,均免甄试就读以示奖励,并要求省立安徽大学设法收容前来借读的大学生。 七七事变前夕,国民政府责令四川、湖南等省制定收容战区学生计划,并要求各校对于因战事关系迁来的同等学校学生须尽量收容借读。不久,各地报告可容纳借读学生9165名。 全面抗战后国民政府对沦陷区大学生借读教育 1937年7月28日,蒋介石与教育界人士谈话,认为战时高等教育应分区施行,由教育部命令现有各校, “尽量收容紧急区之失学青年”。8月12日,教育部颁布《各级学校处理校务临时办法》,规定“各校对于因战事关系由他地迁来之同等学校学生向本校请求转学或临时借读者,应设法尽量收容,转学不限定年级。”19日,教育部又发布《战区学校处置办法》,要求暂时停闭的学校应发给学生借读证明,以便学生“自由择校借读”。27日,教育部正式对外公布《总动员时督导教育工作办法纲领》,强调“比较安全区域内之学校应可能范围内,设法扩充容量,收容战区学生。”于是相关大学积极行动,推动了借读教育的发展。 9月4日,教育部长王世杰建议扩充内地比较安全区域之学额,以“收容战区学生”,并于长沙、西安设立临时大学,以利沦陷区学生借读。此后,两校筹委会成立,10日西安临时大学发布《原平大、师大学生复学办法》。 1938年1月,陈立夫就任教育部长,通令后方各校尽最大可能收留学生借读。3月30日,国民党临时代表大会通过《战时各级教育实施方案纲要》,强调“对于全国各地学校之迁移与设置,应有通盘计划,务与政治经济实施方针相适应。” 为规范沦陷区学生借读,1938年年初,教育部颁布《战区各级学校学生转学及借读办法》,要求战区暂行停闭之各级学校,应发给学生借读证书或转学证书。中等以上学校学生持有借读证书者,“得各执便利,自向同等学校请求借读或转学。”中等以上学校学生如未能觅得借读学校者,“得分别向本部及各省市教育厅局登配处请求指定借读学校。”教育部还公布《登记专科以上学校学生借读办法》,指出凡分发借读学校不在原登记地点者,由教育部酌给旅费,如不愿在分发学校借读而有充足理由,可请求分发志愿借读之学校,但不给旅费。此后,各大学也制定本校借读他校办法。 后方各级政府也积极制定针对沦陷区学生的借读政策。四川省还规定凡战区专科以上学校,均可按照科系将志愿向各校就学之学生,分别移送各该校借读;或由学生就地自行请求借读。1938年4月16日,陕西省借读办法规定东北大学所有科系可设法借读。广东省规定自1940年度各校收容战区学生以其有借读证为准,其余应先向战区退出员生站登记,借读生于学期开始入学,“至迟不得超过授课时数二分之一”。1941年教育部公布新的《专科以上学校学生学籍规则》,指出专科以上学校学生借读,应由教育部或原校发给借读证明,学生借读以同等学校相同之院系科组为限。借读生借读年级,应由借读学校视原校肄业成绩而定。

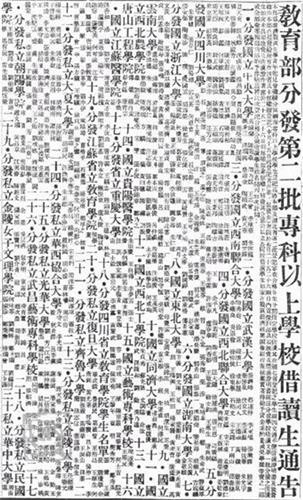

教育部分发第二批专科以上学校借读生通告 太平洋战争爆发后,各校加大对战区学生的收容。上海交通大学的不少学生转入内地后,经教育部分发到中山大学借读,但因交通困难,抵校日期难预定,校长张云分别通知理工两院妥为筹备。1942年,中正大学收容借读生数十名,至9月28日截止申请后,仍有不少学生因特殊情形来校请求借读。于是,该校将申请期限延至11月2日截止,在延展期内申请借读学生并须“参加借读考试”。 抗战时期国民政府对沦陷区大学生借读教育特点 抗战时期借读教育成为战时教育的重要组成部分,促进了中国高等教育健康发展。总的来说,抗战时期国民政府对沦陷区大学生借读教育有以下鲜明特点: 首先,学生借读需缴纳一定的证明材料或参加考试。沦陷区大学生借读需要原校发给证明书或有教育部颁发的借读证明文件。教育部曾明确要求战区各级学校尽可能发给学生借读证书,此项证书须注明学生姓名、性别、年龄、籍贯、科别、年级等项以便学生借读。此外,当时不少高校规定除由教育部分发借读者外,凡自行请求借读者须经过甄试及格方可入学。 其次,借读生需要缴纳一定费用。抗战时期国民政府强调,“为安定全国教育工作起见,中央及各省市教育经费在战时仍应照常发给,倘至极万不得已有量予紧缩之必要时,在中央应由财教两部协商呈准行政院核定后办理。”同时,考虑到沦陷区大学生逃难到后方与家庭失去联系,经济紧张,教育部要求各高校给予来自沦陷区借读的大学生一定的学杂费减免待遇。然而,借读生在各校借读增加了学校经济负担,校舍也是极为紧张,因此大部分的高校都要求他们缴纳一定费用后,才能在本校正常借读。 再次,借读生入校后可改为正式生。当时教育部曾制定借读生改作正式生规则,要求分发借读学生除原属本校之学生外,有志改正式学生者一律须参加编级试验,借读生在借读学校修毕一学期或一学年课程后,除最高年级学生外,由校审查其成绩或举行编级试验,一律改为转学本校学生。 又次,借读生在校期间可享受奖助贷金。沦陷区随校迁移或转学借读的大学生,为使他们安心向学,教育部设立各种奖学金和贷金制度,并继续实行公费生制度。1938年,教育部分发第二批籍属沦陷区的470余名学生到指定学校借读,在湖北省登记之学生因交通不便,借读证明书及旅费概由教育部直接发给,所有借读学生如家在战区而经济确实困难可给予贷金,“并酌量减免学杂等费之一部或全部,得由学校汇案报部,由部酌予津贴。”同时,教育部训令相关高校,“为便于学校管理及使学生安心求学,各校对于借读生并应于正式生一律待遇”。关于免费、公费及贷金等办法之实施,“各校应不分正式生与借读生,同样遵照核给。”教育部又订立补充办法,其中第一条要求“各校办理战区学生贷金,对于本校学生及借读生应同等待遇。”“但其所需贷金得全由本部核给。”

1940年刊登在《沪江年刊》上的借读生照片 最后,借读生可按规定在相关学校毕业。对于部分借读生不愿转入借读学校而成为正式生,或其它原因无法成为正式生,也是可以按时毕业的。 抗战时期国民政府对沦陷区大学生借读教育成效 抗战时期在各方努力下,国民政府对沦陷区大学生借读教育促进了人才的成长,保留了中华民族复兴的种子,而这种人才培养模式的创新对整个民国教育转型发展也具有意义。 首先,国破山河在的情况下,借读教育激发了学生成才报国的愿望。 其次,借读教育也加速了后方高校的发展。抗战爆发后东部沦陷区大批高校师生内迁,他们的思想理念为后方高等教育发展注入了活力。 再次,借读学生通过借读懂得了感恩。抗战时期沦陷区大学生对各校能收容借读都充满感激之情。 最后,借读教育延续了中华民族的命脉。抗战时期为使沦陷区大学生的学业不致中断,教育部用借读教育的方式进行妥善处理。此举既保证了中国高等教育的接续发展,也打破了日伪企图用奴化教育来统治沦陷区学生之目的。 实事求是地说,对沦陷区大学生的借读教育也加剧了各高校教育资源的紧张。抗战时期民族危难,各校在国民政府的指令下都在能力范围内允许沦陷区大学生借读,但因办学条件所限使得原本稀缺的教育资源更加紧张。 抗战时期,国民政府斟酌教育实际和国家将来建设之需要,对于教育之救济,或将战区原校迁移设后方,或在适当地点创办新校广为收容,或就后方各校增设班级以资容纳。对于个人之救济,或助川资分发借读,或贷给膳食零用各费,以助学业。在国库艰难之际筹设巨款,以供青年禀膳之需。总而言之,抗战时期面对日本侵略中国的加剧,国民政府在巨大军事和经济压力下,在教育领域与日寇开展激烈争夺。因而,仍然制定系列措施来救济沦陷区大学生是值得肯定的。虽然借读教育存在一定弊端,但是其积极作用却有目共睹。正是因为借读教育的存在,才再次表明全国各族人民、社会各阶层、各级政府组织以及后方各教育机构坚定团结一心的决心,从而促使中国人民凝聚成一股强大的力量,进一步坚定了中华民族抗战必胜的信心。虽然接受借读教育的仅属沦陷区的专科以上学校学生,从长远历史角度来看,国家和民族也是受益匪浅。因此,抗战时期国民政府对沦陷区大学生的借读教育,就显得非常有历史意义和价值。 (原载《近代中国》第34辑,原文近2万字,有删节) |