2017年春节前夕,民革上海市委联络部副部长袁光耀收到一张来自海峡对岸的新春贺卡。寄信人是去年暑假来上海实习的自称“民革同学”的台湾大学生,信里除了新春问候,表达更多的是谢意。袁光耀介绍说,近年市委与台湾的交流交往日益频繁,很多从陌路成为朋友,一直保持着密切联系。

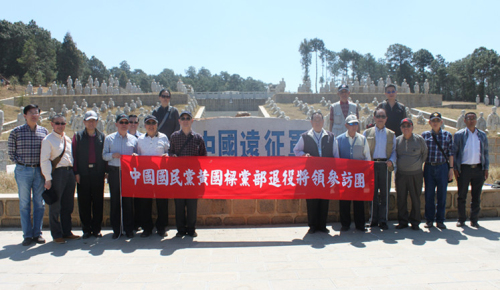

翻开近几年民革市委接待的境外团组及来宾名单,既有老相识更有新朋友,其中不乏“重量级人物”:中国国民党黄复兴黄国樑党部,台湾中华中兴菁英参访团,美国黄埔军校同学会,台湾七海联谊会(由蒋经国昔日贴身侍卫官、警卫组成员组成)等等。

如果说,十年前,上海民革与台湾的交流主要还停留在“请进来”阶段,那么十年后的今天,主动走出去开展各领域、多层次、高质量的交流活动,已成事实。2012年11月,上海民革首次以上海中山文化交流协会名义组团赴台参访,第一次访问聚焦的是民革重点领域——“法律”。交流中,双方共同探讨了两岸在经贸、民事诉讼等方面的现状与差异,并辅以生动的案例展开讨论,气氛热烈。参访团成员对台湾律师严谨、高度的工作责任心表示敬佩,台湾律师们则对大陆律师的工作效率予以赞许。互动中,双方留下了深刻的印象,也结下了友谊。 在随后的四年间,市委与台湾的交流由经济到文化,由企业到社区,点点滴滴,涓流涌动。2014年9月,作为多方合作开展口述历史工作的深延,市委和上海音像资料馆、上海历史博物馆专家飞赴台湾,在台北、新竹、桃园等地采访曾参加抗战的老兵,聆听他们对抗战的忆述,记录共同的历史记忆。“没想到,大陆同胞还牵记着我们!”已离开大陆60多年的老兵眼噙泪花,激动不已。为面向台湾基层一线,2015年市委组织部分区人大代表和政协委员走进台湾社区,与里长、协会理事长、社会工作者及志工代表探讨交流,学习借鉴台湾社区治理经验。

纵观上海民革五年的与台交流交往工作,不难发现,早已跳出传统的“接待”模式,更追求温度与深度,更讲究融合。做“陆配”(台湾人士大陆配偶)人士的工作,近年频繁出现在市委日程安排表上,通过联谊、座谈、聚会,这群熟悉台湾、热爱大陆、情牵两岸的“民革家属”走到一起。市委工作部门策划活动时,小到菜式挑选、礼品赠送、路线设计等都花尽心思,于细微之处见匠心。交往中最为重要的是心与心的交融。“两岸文化历史交流系列沙龙”创立者、市委祖统工作委员会执行主任、上海戏剧学院支部主委方方,以本人专业为平台,在促进两岸学术交流的同时,开拓性地做了不少融合两岸人心的工作。“两岸交流要将心比心,这是互相融合的基础。”方方这样总结。 “冰冻三尺非一日之寒”,两岸政治分歧与难题存来已久,非短期内可以化解。对此,民革上海市委副主委董波表示:“如果不创造条件去“融冰”,三尺之寒不会也不可能自动消融。从这个意义上说,需要更多的时间和耐心,需要细水长流的工作。”可以预见,今后两岸彼此在经济、文化各个领域双向进入的机会会越来越多,领域会更加宽广,互信也将随之增长,最终建起属于两岸民众的共同家园。 |